Le lancement du concours d’entrée à l’École nationale de Développement rural (ENDR) d’Oyem, organisé simultanément dans les neuf capitales provinciales, marque bien plus qu’un simple rendez-vous académique. Il s’inscrit dans la stratégie nationale de relance agricole impulsée par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, et mise en œuvre par le ministère de l’Agriculture.

À travers ce concours, le gouvernement ambitionne de former une génération de techniciens et d’ingénieurs agricoles capables de relever l’un des défis majeurs du pays : la dépendance alimentaire. Une dépendance coûteuse pour l’économie nationale, puisque chaque année, le Gabon dépense environ 500 milliards de francs CFA pour importer des denrées alimentaires de base, selon les estimations du ministère de l’Économie. Une situation paradoxale dans un pays où près de 5 millions d’hectares de terres sont jugées cultivables, mais dont à peine 3 % sont effectivement exploités. Cette dépendance structurelle expose le pays aux fluctuations des marchés mondiaux et pèse lourdement sur sa balance commerciale.

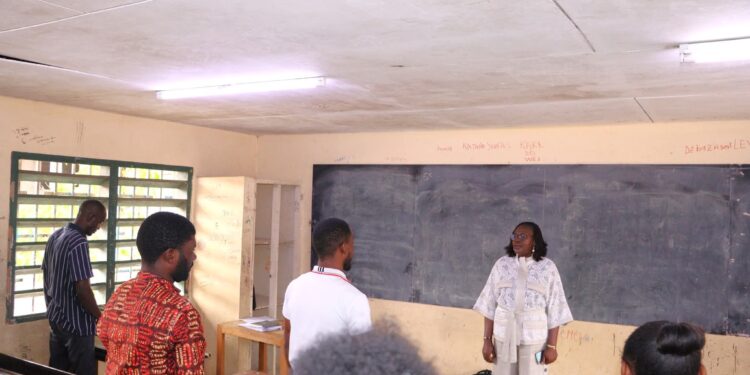

C’est dans ce contexte que la formation agricole retrouve tout son sens. « Nous ne pouvons pas continuer à importer ce que nous sommes capables de produire nous-mêmes. L’ENDR représente l’un des leviers de cette reconquête agricole », a déclaré le ministre de l’Agriculture, Odette Polo épouse Pandzou lors de sa visite au centre d’examen du CES d’Akébé, à Libreville. Selon elle, le concours vise à « attirer les jeunes vers les métiers du développement rural » et à « renforcer la souveraineté alimentaire nationale ».

Former, mais surtout accompagner

La question de l’accompagnement des diplômés reste néanmoins centrale dans ce challenge. Former des jeunes sans leur offrir les moyens d’entreprendre reviendrait à reproduire les mêmes erreurs du passé. C’est pourquoi, le gouvernement prévoit de renforcer les synergies entre l’ENDR, le Fonds national d’aide à l’agriculture (FNAA) et l’Agence nationale de promotion des investissements (ANPI), afin d’assurer un continuum entre la formation, le financement et la mise en œuvre des projets agricoles.

Des dispositifs de zones agricoles encadrées sont également à l’étude. Ces pôles agro-industriels permettraient aux jeunes diplômés de bénéficier d’un accès facilité à la terre, aux équipements et à un accompagnement technique. Cette approche s’inscrit dans la droite ligne du Plan national d’investissement agricole et de sécurité alimentaire (PNIASA) qui vise une réduction de 30 % des importations alimentaires à l’horizon 2030.

Les femmes au cœur de la relance agricole

La participation remarquée des femmes à ce concours est un signal fort. À Libreville comme à Franceville, elles représentaient près de 40 % des candidats. « Cet intérêt des jeunes filles prouve que l’agriculture n’est plus perçue comme un secteur masculin, mais comme un domaine d’avenir », a souligné le ministre de l’Agriculture. Une tendance confirmée par des enquêtes locales menées à Mouila et Lébamba, révélant que les femmes restent les principales détentrices du savoir-faire en agriculture vivrière. Leur implication dans les filières manioc, banane plantain et légumes de saison représente une force économique souvent sous-estimée. Encourager leur participation à travers des programmes ciblés — accès au crédit, formation en gestion, sécurisation foncière — pourrait constituer un véritable accélérateur de développement rural.

Un enjeu de souveraineté et d’identité nationale

Sur le plan historique, le Gabon a déjà tenté plusieurs réformes agricoles, notamment à travers des fermes, les coopératives villageoises dans les années 1980, ou plus récemment le projet GRAINE. Si beaucoup de ces initiatives ont connu des limites, elles ont posé les bases d’une politique agricole nationale en quête de cohérence. Aujourd’hui, le défi consiste à tirer les leçons du passé en misant sur la formation, la recherche et l’innovation.

Dans un rapport de 2023, la FAO soulignait que l’Afrique centrale perd chaque année plus de 30 % de ses récoltes faute d’infrastructures de conservation et de transformation. Dans ce contexte, la montée en compétence des jeunes Gabonais formés à l’ENDR devient une arme stratégique pour maîtriser la production, la transformation et la distribution locale.

Un investissement pour l’avenir

L’ENDR demeure un pilier du développement rural et un symbole de résilience économique et sociale. Chaque promotion qui en sortira, contribuera d’une manière ou d’une autre, à la modernisation des exploitations et à la gestion rationnelle des ressources. Au-delà des salles de composition et des épreuves, c’est tout un pays qui investit dans sa propre autonomie. Car de la réussite de ces jeunes dépend la capacité du Gabon à transformer son potentiel agricole en moteur de croissance et pilier de sa souveraineté économique.

Wilfried Mba Nguema